فن الوصول إلى الكمال

الأربعاء / 8 / محرم / 1445 هـ - 11:26 - الأربعاء 26 يوليو 2023 11:26

في القص لا بد من أساس نظري لأدق التفاصيل. حتى فردة قفاز لا بد لها من نظرية.

بروسبر ميريمي

القيود الذاتية هي أول ما يستعرض المعلم نفسه فيه.

جوته

ما العمل الكلاسيكي إلا كتاب لا يمكن أن تعاد كتابته.

كارل فان دورين

ذات مرة، قبل ثلاثين سنة، حكى أستاذي ومرشدي في الكتابة جون جاردنر حكاية عن المراجعة لم تفارقني بعدها قط. حكى أنه كان في فعالية قرائية وخلال فقرة الأسئلة رفعت امرأة يدها وقالت «أتعرف، أعتقد أنني معجبة بكتابتك، لكنني لست معجبة بك أنت».

فكان رده عليها لافتا. قال: «لا بأس، ذلك لأنني أكون شخصا أفضل عندما أكتب. الآن، وأنا واقف هنا، أتكلم إليكم، لا يمكن أن أراجع كلماتي. فلو قلت شيئا خاطئا أو غير صحيح تمام الصحة، أو ربما مسيئا ومؤذيا لشخص ما، فالكلمات تقال، وتنتقل إلى العلن، ولا يكون بوسعي أن أستردها. عليَّ أن أعتمد على مراجعتكم أنتم أو تصحيحكم لي. أما حينما أكتب، فيمكنني أن أعاود النظر مرارا في ما أفكر فيه أو أقوله إلى أن أصل إلى القول الصحيح».أعتقد أن جاردنر، في هذه الحكاية، قد اقتنص لبَّ العملية الإبداعية. نحن كثيرا ما نسمع أن تسعين في المائة من الكتابة الجيدة هي إعادة كتابة. ونعرف أيضا أن الكتابة جيدا والتفكير جيدا هما شيءٌ واحد، وذلك يعني أننا نريد لمنتجنا الأدبي النهائي ـ سواء أهو قصة أم رواية أم مقالة ـ أن تتجلى فيه أفضل أفكارنا، وأفضل إحساسنا، وأفضل تقنيتنا.

***

إنني أسمح عند تأليف المسودة الأولى لكل شيء أشعر به أو أفكر فيه أن ينتثر خاما وفوضويا على الصفحة. أسمح له أن يصير فوضى. أثق في غرائزي. أسمح لأفكاري ومشاعري أن تتدفق إلى أن تنفد الكلمات. ولا بأس لمسودة مبكرة أن تكون ساحة كارثة. ولا أكون رقيبا على نفسي. وحينما تكون بين يدي نسختي الخام، يمكنني حينئذ أن أقرر لو أن هذه الفكرة جديرة بإيلائها مزيدا من الجهد. فلو أن الأمر كذلك، فإذن إلى المسودة الثانية، وفيها أصحح الإملاء والنحو. وأضيف أي شيء نسيت إدراجه في المسودة الأولى وأستبعد أي شيء لا يمكنه النجاح.

ثم تبدأ البهجة الحقيقية مع المسودة الثالثة. (فبرغم أهمية الفن فإنه يجب أن يبقى دائما شكلا من أشكال اللعب). فهنا أعمل على نقاط الضعف الإبداعية التي أعرفها في نفسي. وثمة الكثير، لكن أركز هنا على واحدة فقط، هي الوصف الشعري محققا ما أطلق عليه جيرارد مانلي هوبكنز بالبصمة الخاصة، ودقة التفاصيل والجزئيات. وأنا بوصفي رسام كاريكاتير أفكر في البداية تفكيرا بصريا. وشأن أغلب الكتاب، تحترم أغلب صوري المشهد الذي أراه. وكلنا بداخلنا انحياز أصيل للصور المرئية. فنقول إننا «نرى» [أو نسمع] الحقيقة. ولا نقول مطلقا إننا نلمسها أو نحسها. وهكذا، في المسودة الثالثة، أعمل عن وعي على أن أدرج كلما استطعت صورا مستلهمة من الحواس الأخرى، كالذوق والشم. وإن لزم الأمر، ألجأ إلى ما يعرف بـ(الحس المواكب)، أي وصف تجربة حاسة من الحواس بلغة حاسة أخرى. أو الصوغ الصوتي. فمع الذوق والشم، على سبيل المثال، يكون هدفي هو أن أصف الرائحة بمثل براعة أبتون سنكلير في قسم «الحظيرة» من رواية «الأدغال»، وأن أصف الصوت بمثل براعة لافكاديو هيرن في تعامله معه. وفي مكتبتي كتاب أعانني كثيرا في هذا حينما بدأت الكتابة هو «فن الوصف» لمارجوري نيكولسن (نيويورك ـ 1928).

***

ثمة مشكلة أخرى كثيرا ما تواجهني شخصيا في مرحلة الأفكار. إذ أبدأ في بعض الأحيان بكثير للغاية من الأفكار. وقبل أن أبدأ في الكتابة، تضطرم أفكاري باحتمالات للقصص، وطبقات عديدة للمعنى، وأشياء أحب أن أدرجها، وكل ذلك أسارع إلى تدوينه فور وروده لي. لكنني، في مرحلة ما، أدرك أن الأقل هو الأكثر عندما يكون المرء في معرض ضبط حبكة القصة، لو أن المرء يريد لما يكتبه أن يكون شيئا مقتصدا كفئا متماسكا جميلا. وحتم على المرء أن يقلص ما بين يديه، وأن يبحث ويعثر على فعل بسيط وبنية بسيطة يحققان الإثارة، وسببية تبدو محكمة منطقيا، وخط عاطفي سليم غير متقطع، أي ما يجب إبرازه وما يجب كتمه. ومتى تقرر هذا، أعرف حينئذ كيف أضع على نحو جديد فكرة كنت قد استبعدتها.

***

في المسودة الثالثة، أبدأ صقل الجمل والفقرات أسلوبيا. دائما أحتاج إلى ثلاث مسودات قبل أن يكون لدي أي شيء جدير بأن أعرضه على الآخرين، وذلك فقط لو حالفني الحظ. (ولا تسيئوا فهمي: فمسوداتي ليست كيانات منفصلة مكتملة منذ البداية إلى النهاية. ولكن بعضها يفيض في بعض. فأنا دائما ما أعيد التفكير في بداية قصة وأنا أعمل على منتصفها ونهايتها). في بعض الأحيان تكون نسبة ما أحتفظ به إلى ما أتخلص منه هي 20 إلى واحد. وابتداء بالمسودة الثالثة، أعمل على تفاوت أطوال الجمل (بين الطويلة والقصيرة) في كل فقرة، وأيضا على تفاوت أشكال الجملة (بين البسيط والمركب والمعقد والمفكك والدوري). أرى كل جملة وحدة طاقة. ويجب أن تنقل كل جملة وكل فقرة ما فيها من موسيقى ومعنى إلى التالية وتسهم في تصميم إيقاعي أكبر.

أحاول أن أجعل كل فقرة تبرر وجودها على الصفحة. بمعنى أن كل فقرة يجب أن تحوي على الأقل فكرة جيدة واحدة. أو تفعل شيئا يدفع القصة قدما. أو تثري تفاصيل العالم الذي تجري فيه أحداث القصة أو رسم شخصياتها. أعمل على أن أتسم بأكبر قدر ممكن من السخاء الفني. أعمل على تضخيم الصوت السردي القوي. أريد كثافة فكرية وتصويرية. وأريد أن أحقق، بطبيعة الحال، إحساس الدفق القصصي العضوي. أعيد الكتابة وأحرر إلى ألا يبقى في النص إهدار أو جمل لا لزوم لها من أي نوع.

لا شيء مما يبطئ إيقاع القصة. أي جملة يمكن حذفها هي جملة يجب حذفها. («اقتل أطفالك» كما يقول القول السائر، ما لم تكن محبا للجملة حبا جارفا بالطبع). لا يجب أن يوجد حشو أو إطالة. ما من تفاصيل مشهدية تافهة في وصف الخلفية. أريد كل تفصيلة أن تكون دالة، في ما يتعلق بالشخصية أو بالمكان أو بالحدث. أعمل لكي أجعل موسيقى ـ إيقاع وتفعيلة ـ بين الجمل والفقرات، وكأن النثر في حقيقته عمل موسيقي، عمل موسيقي تلتذ له الأذن. ووسيلة اختبار هذا هي القراءة بصوت مرتفع. وحينما أصادف عثرة عند قراءة النص، أعرف أن هذه الجملة التي زللت عندها (فصعب قولها أو إلقاؤها) بحاجة إلى إعادة كتابة. أحاول أيضا أن أكون كريما في تركيز اللغة، وأن أكتب دائما بخصوصية (والشيطان دائما في التفاصيل).

***

أحاول، حينما أعيد العمل وأراجع، أن أتذكر ملاحظة سجلتها لنفسي في دفاتري: «إن العنصر الأساسي المهم، في الأدب الروائي العظيم، هو دمج الشخصية والحدث، وما بينهما من تفاعل، وطريقة الحدث في الكشف عن الشخصية، وطريقة الشخصية في الإفضاء الحتمي إلى الحدث. ولا بد أن يرى المرء أيضا كيف يشكِّل الحدث الشخصية بينما الشخصية تقدمه».

الشخصية إذن هي محرك الحبكة، وعلى مدار السنين توصلت إلى إبداع الشخصيات من زوايا قليلة مختلفة: (1) بناؤها على أساس فكرة أو مبدأ، (2) استلهامها من أشخاص حقيقيين، وأفراد محددين (أو متنوعين) يكونون نماذج لشخصياتي، (3) بناؤها على أساس نفسي، و(4) بناؤها على أساس سيرة شخصية تاريخية. في كثير من الأحايين تجمع شخصياتي كل هذه الأساليب. وإذن فالمراجعة بالنسبة لي هي جمع بين القص (وهو شبيه باقتطاع جملة من حجر) وإضافة دائمة لطبقات اللغة (وذلك شبيه بالعمل على الجملة وكأنها من صلصال). وغالبا ما تفضي عملية إضافة الطبقات هذه إلى مفاجآت مباغتة ـ توريات، وتنبؤات، وإلهامات ـ أكون لم أزل في معرض البحث عنها. وكثيرا ما تعيد هذه الاكتشافات توجيه القصة بعيدا عن فكرتي أو مفهومي الأصليين. ذهابا وإيابا، إضافة وطرحا، وهكذا.

تعرف أن نصا اكتمل لأنه لا يكون بوسعك أن تنزع جملة واحدة أو تغير كلمة أو مقطعا صوتيا فيه. ولو أنك اقتطعت تلك الجملة المصقولة أشد الصقل لأحدثت فراغا بين الجملتين السابقة عليها والتالية لها، لأنك لم تبدل فقط المعنى وإنما الصوت الرابط بين هذه الجمل. (ذلك أشبه بانتزاع ذراع من جسد بشري، فذلك فعل يؤثر على كل شيء في الكائن الذي تعمل على خلقه). وتحقيق هذا يقتضي (عندي) كثيرا من الصفحات المحذوفة. ومثل هذا النهج أستعمله في القصص القصيرة. أعتقد أنني لا أكتب القصص بقدر ما أنحتها. وأحب التركيز الدائم الذي يستوجبه هذا، فهو أشبه ما يكون بالمرحلة الأولى من مراحل التأمل أي الدهارانا dharana أو التركيز.

***

بدأت أحتفظ بدفتر يوميات منذ أن كنت في الثانية عشرة، باقتراح من أمي، وكان هدفها الأساسي من ذلك هو أن تقرأها وتعرف مشاعري وأسراري التي أخفيها عنها. أتذكرها مرة وهي تسألني على العشاء «لماذا لا تحب عمك فلان؟» فقلت في نفسي، اللعنة، لا بد أنها تقرأ أفكاري، ثم أدركت أنها كانت تقرأ يومياتي، ومنذ تلك اللحظة كان عليَّ أن أخفيها عنها. في الكلية تحولت اليوميات إلى دفتر أكتب فيه لنفسي الشعر والمقالات القصيرة، محاولا (كما في اليوميات) أن أفهم أحداث حياتي اليومية. (باتت تلك الدفاتر الآن تملأ خزانة كاملة في غرفة مكتبي). ولما بدأت أكتب السرد انتقلت تلك الدفاتر في اتجاه أن تصبح أداة كتابية ومساعدا للذاكرة.

أستعمل دفاتر رخيصة غير مسطرة ذات كعوب لولبية، كل صفحة فيها أشبه بلوحة خاوية. تدخل إليها ملاحظات عن كل شيء تقريبا مما أمر به أو أفكر فيه على مدار اليوم ويستحق الذكر، أدون صورا، وعبارات ترد على ألسن أصدقاء، وشذرات أفكار، وحوارات تبلغ أذني، وكل ما يبرز في ما أقرأه إذ تدهشني جمله أو سمات فريدة فيه، أو جماله، أو صدقه. هذه الدفاتر الكتابية تقبع منذ عام 1972 على رف بعمق ثلاثين بوصة في مكتبتي، جنبا إلى جنب مع الدفاتر التي أحتفظ بها منذ سنوات الكلية. (وأنا أحتفظ بكل شيء، إلى درجة مخجلة). بعد تراكم ثلاثة وأربعين عاما، تحتوي الدفاتر ملاحظات حول كل موضوع طلعت عليه شمس. وحينما تكون بين يدي مسودة ثالثة لائقة، أبدأ البحث في حذر داخل هذه الدفاتر، صفحة بعد صفحة، متصيدا أفكارا، صورا خطرت لي، أفكارا عن شخصيات (ملاحظات دونتها عن أشخاص محيطين بي)، منتقيا بعناية من دفاتري تفاصيل كمن يرتب حديقة صخرية يابانية. وبرغم أن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان خمسة أيام (ثماني ساعات في اليوم)، بل وأسبوعين، لاستعراض كل هذه الدفاتر والملفات (لأنني أضيف شيئا جديدا إلى الدفتر الراهن في كل يوم)، يمكنني دائما الاعتماد على أنني سوف أعثر على جملة ما، أو عبارة، أو فكرة فكرت فيها قبل عشرين سنة أو ثلاثين وتكون مثالية لرواية أو قصة أعمل عليها. لقد كانت مجلة زيزيفا الأدبية تنشر زاوية اسمها «دفتر الكاتب». لو نظرتم في عدد خريف 1992 (بين صفحتي 124 و143) لرأيتم إعادة إنتاج لصفحات مصححة وتخطيط مبكر لروايتي «الممر الأوسط» وكذلك ملاحظات عن الشخصية للقبطان إيبينزر فالكون كتبته على ورق فندقي (يخص فندق شيراتون رويال بالاس في سان فرانسيسكو) في فترة كنت فيها على سفر.

***

عندما أحكي لطلبتي حكاية جاردنر، أركز على إحساسه بأن نتيجة عملية المراجعة المضنية التي يقوم بها هي أنه ولو لمرة واحدة في حياتهم على الأقل، وهنا على الصفحة، يمكنهم أن يحققوا الكمال أو شيئا قريبا من الكمال، لو أنهم عازمون على تخصيص الوقت الكافي للمراجعة وإعادة التصور. ثم إني أقول: في أي منحى آخر من مناحي الحياة نظفر بهذه الفرصة، وهذه الميزة، وهذه النعمة، فنستعرض في محبة وبلا أنانية المرة تلو الأخرى شيئا ما إلى أن يجسد أخيرا وبالضبط ما نفكر فيه ونشعر به، فيكون أفضل تعبيراتنا، ويكون رؤيتنا في أوضح أشكالها، ويكون أفضل ما تكون عليه تقنيتنا؟

أو كما قال جيفري ألن في حوار حول إحدى رواياته: «لقد حاولت بجد أن أكتبها كما ينبغي. قد يكون الفن هو شكل الكمال الوحيد المتاح للبشر، وإبداع عمل فني قد يكون الشيء الوحيد في الحياة الذي نملك السيطرة الكاملة عليه».

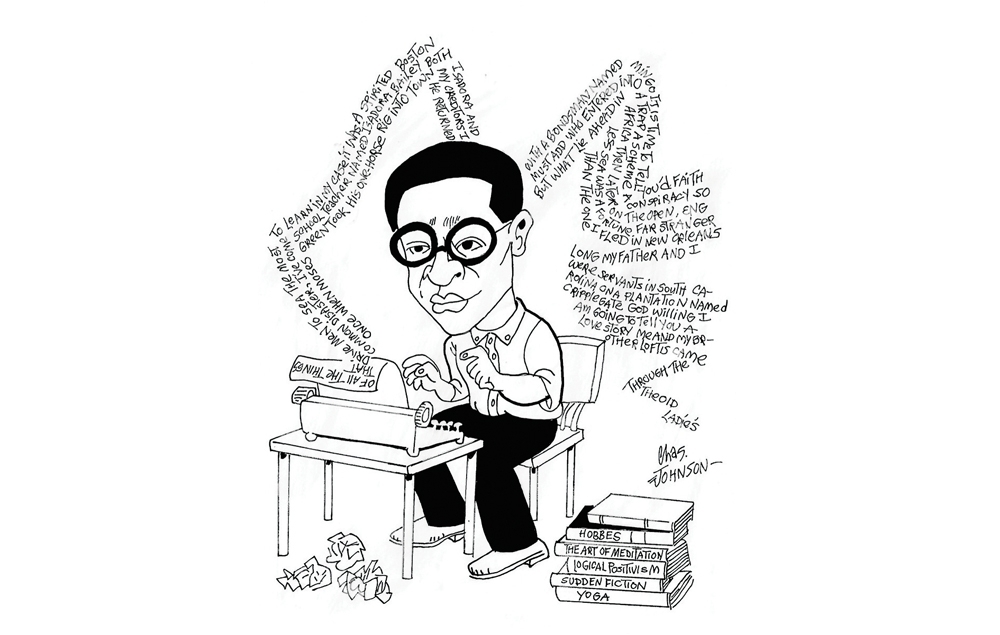

دكتور تشارلز جونسن روائي وقاص وكاتب مقال وباحث أدبي ورسام كاريكاتير، حصل على الجائزة الوطنية للكتاب سنة 1990 عن روايته «الممر الأوسط» وعلى جائزة الأدب من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب. والمقال المنشور هنا مأخوذ ـ بتحرير قليل ـ من كتابه «نهج الكاتب: تأملات في الحكي فنا وصنعة».

بروسبر ميريمي

القيود الذاتية هي أول ما يستعرض المعلم نفسه فيه.

جوته

ما العمل الكلاسيكي إلا كتاب لا يمكن أن تعاد كتابته.

كارل فان دورين

ذات مرة، قبل ثلاثين سنة، حكى أستاذي ومرشدي في الكتابة جون جاردنر حكاية عن المراجعة لم تفارقني بعدها قط. حكى أنه كان في فعالية قرائية وخلال فقرة الأسئلة رفعت امرأة يدها وقالت «أتعرف، أعتقد أنني معجبة بكتابتك، لكنني لست معجبة بك أنت».

فكان رده عليها لافتا. قال: «لا بأس، ذلك لأنني أكون شخصا أفضل عندما أكتب. الآن، وأنا واقف هنا، أتكلم إليكم، لا يمكن أن أراجع كلماتي. فلو قلت شيئا خاطئا أو غير صحيح تمام الصحة، أو ربما مسيئا ومؤذيا لشخص ما، فالكلمات تقال، وتنتقل إلى العلن، ولا يكون بوسعي أن أستردها. عليَّ أن أعتمد على مراجعتكم أنتم أو تصحيحكم لي. أما حينما أكتب، فيمكنني أن أعاود النظر مرارا في ما أفكر فيه أو أقوله إلى أن أصل إلى القول الصحيح».أعتقد أن جاردنر، في هذه الحكاية، قد اقتنص لبَّ العملية الإبداعية. نحن كثيرا ما نسمع أن تسعين في المائة من الكتابة الجيدة هي إعادة كتابة. ونعرف أيضا أن الكتابة جيدا والتفكير جيدا هما شيءٌ واحد، وذلك يعني أننا نريد لمنتجنا الأدبي النهائي ـ سواء أهو قصة أم رواية أم مقالة ـ أن تتجلى فيه أفضل أفكارنا، وأفضل إحساسنا، وأفضل تقنيتنا.

***

إنني أسمح عند تأليف المسودة الأولى لكل شيء أشعر به أو أفكر فيه أن ينتثر خاما وفوضويا على الصفحة. أسمح له أن يصير فوضى. أثق في غرائزي. أسمح لأفكاري ومشاعري أن تتدفق إلى أن تنفد الكلمات. ولا بأس لمسودة مبكرة أن تكون ساحة كارثة. ولا أكون رقيبا على نفسي. وحينما تكون بين يدي نسختي الخام، يمكنني حينئذ أن أقرر لو أن هذه الفكرة جديرة بإيلائها مزيدا من الجهد. فلو أن الأمر كذلك، فإذن إلى المسودة الثانية، وفيها أصحح الإملاء والنحو. وأضيف أي شيء نسيت إدراجه في المسودة الأولى وأستبعد أي شيء لا يمكنه النجاح.

ثم تبدأ البهجة الحقيقية مع المسودة الثالثة. (فبرغم أهمية الفن فإنه يجب أن يبقى دائما شكلا من أشكال اللعب). فهنا أعمل على نقاط الضعف الإبداعية التي أعرفها في نفسي. وثمة الكثير، لكن أركز هنا على واحدة فقط، هي الوصف الشعري محققا ما أطلق عليه جيرارد مانلي هوبكنز بالبصمة الخاصة، ودقة التفاصيل والجزئيات. وأنا بوصفي رسام كاريكاتير أفكر في البداية تفكيرا بصريا. وشأن أغلب الكتاب، تحترم أغلب صوري المشهد الذي أراه. وكلنا بداخلنا انحياز أصيل للصور المرئية. فنقول إننا «نرى» [أو نسمع] الحقيقة. ولا نقول مطلقا إننا نلمسها أو نحسها. وهكذا، في المسودة الثالثة، أعمل عن وعي على أن أدرج كلما استطعت صورا مستلهمة من الحواس الأخرى، كالذوق والشم. وإن لزم الأمر، ألجأ إلى ما يعرف بـ(الحس المواكب)، أي وصف تجربة حاسة من الحواس بلغة حاسة أخرى. أو الصوغ الصوتي. فمع الذوق والشم، على سبيل المثال، يكون هدفي هو أن أصف الرائحة بمثل براعة أبتون سنكلير في قسم «الحظيرة» من رواية «الأدغال»، وأن أصف الصوت بمثل براعة لافكاديو هيرن في تعامله معه. وفي مكتبتي كتاب أعانني كثيرا في هذا حينما بدأت الكتابة هو «فن الوصف» لمارجوري نيكولسن (نيويورك ـ 1928).

***

ثمة مشكلة أخرى كثيرا ما تواجهني شخصيا في مرحلة الأفكار. إذ أبدأ في بعض الأحيان بكثير للغاية من الأفكار. وقبل أن أبدأ في الكتابة، تضطرم أفكاري باحتمالات للقصص، وطبقات عديدة للمعنى، وأشياء أحب أن أدرجها، وكل ذلك أسارع إلى تدوينه فور وروده لي. لكنني، في مرحلة ما، أدرك أن الأقل هو الأكثر عندما يكون المرء في معرض ضبط حبكة القصة، لو أن المرء يريد لما يكتبه أن يكون شيئا مقتصدا كفئا متماسكا جميلا. وحتم على المرء أن يقلص ما بين يديه، وأن يبحث ويعثر على فعل بسيط وبنية بسيطة يحققان الإثارة، وسببية تبدو محكمة منطقيا، وخط عاطفي سليم غير متقطع، أي ما يجب إبرازه وما يجب كتمه. ومتى تقرر هذا، أعرف حينئذ كيف أضع على نحو جديد فكرة كنت قد استبعدتها.

***

في المسودة الثالثة، أبدأ صقل الجمل والفقرات أسلوبيا. دائما أحتاج إلى ثلاث مسودات قبل أن يكون لدي أي شيء جدير بأن أعرضه على الآخرين، وذلك فقط لو حالفني الحظ. (ولا تسيئوا فهمي: فمسوداتي ليست كيانات منفصلة مكتملة منذ البداية إلى النهاية. ولكن بعضها يفيض في بعض. فأنا دائما ما أعيد التفكير في بداية قصة وأنا أعمل على منتصفها ونهايتها). في بعض الأحيان تكون نسبة ما أحتفظ به إلى ما أتخلص منه هي 20 إلى واحد. وابتداء بالمسودة الثالثة، أعمل على تفاوت أطوال الجمل (بين الطويلة والقصيرة) في كل فقرة، وأيضا على تفاوت أشكال الجملة (بين البسيط والمركب والمعقد والمفكك والدوري). أرى كل جملة وحدة طاقة. ويجب أن تنقل كل جملة وكل فقرة ما فيها من موسيقى ومعنى إلى التالية وتسهم في تصميم إيقاعي أكبر.

أحاول أن أجعل كل فقرة تبرر وجودها على الصفحة. بمعنى أن كل فقرة يجب أن تحوي على الأقل فكرة جيدة واحدة. أو تفعل شيئا يدفع القصة قدما. أو تثري تفاصيل العالم الذي تجري فيه أحداث القصة أو رسم شخصياتها. أعمل على أن أتسم بأكبر قدر ممكن من السخاء الفني. أعمل على تضخيم الصوت السردي القوي. أريد كثافة فكرية وتصويرية. وأريد أن أحقق، بطبيعة الحال، إحساس الدفق القصصي العضوي. أعيد الكتابة وأحرر إلى ألا يبقى في النص إهدار أو جمل لا لزوم لها من أي نوع.

لا شيء مما يبطئ إيقاع القصة. أي جملة يمكن حذفها هي جملة يجب حذفها. («اقتل أطفالك» كما يقول القول السائر، ما لم تكن محبا للجملة حبا جارفا بالطبع). لا يجب أن يوجد حشو أو إطالة. ما من تفاصيل مشهدية تافهة في وصف الخلفية. أريد كل تفصيلة أن تكون دالة، في ما يتعلق بالشخصية أو بالمكان أو بالحدث. أعمل لكي أجعل موسيقى ـ إيقاع وتفعيلة ـ بين الجمل والفقرات، وكأن النثر في حقيقته عمل موسيقي، عمل موسيقي تلتذ له الأذن. ووسيلة اختبار هذا هي القراءة بصوت مرتفع. وحينما أصادف عثرة عند قراءة النص، أعرف أن هذه الجملة التي زللت عندها (فصعب قولها أو إلقاؤها) بحاجة إلى إعادة كتابة. أحاول أيضا أن أكون كريما في تركيز اللغة، وأن أكتب دائما بخصوصية (والشيطان دائما في التفاصيل).

***

أحاول، حينما أعيد العمل وأراجع، أن أتذكر ملاحظة سجلتها لنفسي في دفاتري: «إن العنصر الأساسي المهم، في الأدب الروائي العظيم، هو دمج الشخصية والحدث، وما بينهما من تفاعل، وطريقة الحدث في الكشف عن الشخصية، وطريقة الشخصية في الإفضاء الحتمي إلى الحدث. ولا بد أن يرى المرء أيضا كيف يشكِّل الحدث الشخصية بينما الشخصية تقدمه».

الشخصية إذن هي محرك الحبكة، وعلى مدار السنين توصلت إلى إبداع الشخصيات من زوايا قليلة مختلفة: (1) بناؤها على أساس فكرة أو مبدأ، (2) استلهامها من أشخاص حقيقيين، وأفراد محددين (أو متنوعين) يكونون نماذج لشخصياتي، (3) بناؤها على أساس نفسي، و(4) بناؤها على أساس سيرة شخصية تاريخية. في كثير من الأحايين تجمع شخصياتي كل هذه الأساليب. وإذن فالمراجعة بالنسبة لي هي جمع بين القص (وهو شبيه باقتطاع جملة من حجر) وإضافة دائمة لطبقات اللغة (وذلك شبيه بالعمل على الجملة وكأنها من صلصال). وغالبا ما تفضي عملية إضافة الطبقات هذه إلى مفاجآت مباغتة ـ توريات، وتنبؤات، وإلهامات ـ أكون لم أزل في معرض البحث عنها. وكثيرا ما تعيد هذه الاكتشافات توجيه القصة بعيدا عن فكرتي أو مفهومي الأصليين. ذهابا وإيابا، إضافة وطرحا، وهكذا.

تعرف أن نصا اكتمل لأنه لا يكون بوسعك أن تنزع جملة واحدة أو تغير كلمة أو مقطعا صوتيا فيه. ولو أنك اقتطعت تلك الجملة المصقولة أشد الصقل لأحدثت فراغا بين الجملتين السابقة عليها والتالية لها، لأنك لم تبدل فقط المعنى وإنما الصوت الرابط بين هذه الجمل. (ذلك أشبه بانتزاع ذراع من جسد بشري، فذلك فعل يؤثر على كل شيء في الكائن الذي تعمل على خلقه). وتحقيق هذا يقتضي (عندي) كثيرا من الصفحات المحذوفة. ومثل هذا النهج أستعمله في القصص القصيرة. أعتقد أنني لا أكتب القصص بقدر ما أنحتها. وأحب التركيز الدائم الذي يستوجبه هذا، فهو أشبه ما يكون بالمرحلة الأولى من مراحل التأمل أي الدهارانا dharana أو التركيز.

***

بدأت أحتفظ بدفتر يوميات منذ أن كنت في الثانية عشرة، باقتراح من أمي، وكان هدفها الأساسي من ذلك هو أن تقرأها وتعرف مشاعري وأسراري التي أخفيها عنها. أتذكرها مرة وهي تسألني على العشاء «لماذا لا تحب عمك فلان؟» فقلت في نفسي، اللعنة، لا بد أنها تقرأ أفكاري، ثم أدركت أنها كانت تقرأ يومياتي، ومنذ تلك اللحظة كان عليَّ أن أخفيها عنها. في الكلية تحولت اليوميات إلى دفتر أكتب فيه لنفسي الشعر والمقالات القصيرة، محاولا (كما في اليوميات) أن أفهم أحداث حياتي اليومية. (باتت تلك الدفاتر الآن تملأ خزانة كاملة في غرفة مكتبي). ولما بدأت أكتب السرد انتقلت تلك الدفاتر في اتجاه أن تصبح أداة كتابية ومساعدا للذاكرة.

أستعمل دفاتر رخيصة غير مسطرة ذات كعوب لولبية، كل صفحة فيها أشبه بلوحة خاوية. تدخل إليها ملاحظات عن كل شيء تقريبا مما أمر به أو أفكر فيه على مدار اليوم ويستحق الذكر، أدون صورا، وعبارات ترد على ألسن أصدقاء، وشذرات أفكار، وحوارات تبلغ أذني، وكل ما يبرز في ما أقرأه إذ تدهشني جمله أو سمات فريدة فيه، أو جماله، أو صدقه. هذه الدفاتر الكتابية تقبع منذ عام 1972 على رف بعمق ثلاثين بوصة في مكتبتي، جنبا إلى جنب مع الدفاتر التي أحتفظ بها منذ سنوات الكلية. (وأنا أحتفظ بكل شيء، إلى درجة مخجلة). بعد تراكم ثلاثة وأربعين عاما، تحتوي الدفاتر ملاحظات حول كل موضوع طلعت عليه شمس. وحينما تكون بين يدي مسودة ثالثة لائقة، أبدأ البحث في حذر داخل هذه الدفاتر، صفحة بعد صفحة، متصيدا أفكارا، صورا خطرت لي، أفكارا عن شخصيات (ملاحظات دونتها عن أشخاص محيطين بي)، منتقيا بعناية من دفاتري تفاصيل كمن يرتب حديقة صخرية يابانية. وبرغم أن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان خمسة أيام (ثماني ساعات في اليوم)، بل وأسبوعين، لاستعراض كل هذه الدفاتر والملفات (لأنني أضيف شيئا جديدا إلى الدفتر الراهن في كل يوم)، يمكنني دائما الاعتماد على أنني سوف أعثر على جملة ما، أو عبارة، أو فكرة فكرت فيها قبل عشرين سنة أو ثلاثين وتكون مثالية لرواية أو قصة أعمل عليها. لقد كانت مجلة زيزيفا الأدبية تنشر زاوية اسمها «دفتر الكاتب». لو نظرتم في عدد خريف 1992 (بين صفحتي 124 و143) لرأيتم إعادة إنتاج لصفحات مصححة وتخطيط مبكر لروايتي «الممر الأوسط» وكذلك ملاحظات عن الشخصية للقبطان إيبينزر فالكون كتبته على ورق فندقي (يخص فندق شيراتون رويال بالاس في سان فرانسيسكو) في فترة كنت فيها على سفر.

***

عندما أحكي لطلبتي حكاية جاردنر، أركز على إحساسه بأن نتيجة عملية المراجعة المضنية التي يقوم بها هي أنه ولو لمرة واحدة في حياتهم على الأقل، وهنا على الصفحة، يمكنهم أن يحققوا الكمال أو شيئا قريبا من الكمال، لو أنهم عازمون على تخصيص الوقت الكافي للمراجعة وإعادة التصور. ثم إني أقول: في أي منحى آخر من مناحي الحياة نظفر بهذه الفرصة، وهذه الميزة، وهذه النعمة، فنستعرض في محبة وبلا أنانية المرة تلو الأخرى شيئا ما إلى أن يجسد أخيرا وبالضبط ما نفكر فيه ونشعر به، فيكون أفضل تعبيراتنا، ويكون رؤيتنا في أوضح أشكالها، ويكون أفضل ما تكون عليه تقنيتنا؟

أو كما قال جيفري ألن في حوار حول إحدى رواياته: «لقد حاولت بجد أن أكتبها كما ينبغي. قد يكون الفن هو شكل الكمال الوحيد المتاح للبشر، وإبداع عمل فني قد يكون الشيء الوحيد في الحياة الذي نملك السيطرة الكاملة عليه».

دكتور تشارلز جونسن روائي وقاص وكاتب مقال وباحث أدبي ورسام كاريكاتير، حصل على الجائزة الوطنية للكتاب سنة 1990 عن روايته «الممر الأوسط» وعلى جائزة الأدب من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب. والمقال المنشور هنا مأخوذ ـ بتحرير قليل ـ من كتابه «نهج الكاتب: تأملات في الحكي فنا وصنعة».